习近平出席开通仪式并宣布港珠澳大桥正式开通

一桥连三地,天堑变通途。港珠澳大桥开通仪式23日上午在广东省珠海市举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席仪式,宣布大桥正式开通并巡览大桥,代表党中央向参与大桥设计、建设、管理的广大人员表示衷心的感谢、致以诚挚的问候。

习近平强调,港珠澳大桥的建设创下多项世界之最,非常了不起,体现了我国综合国力、自主创新能力,体现了勇创世界一流的民族志气。这是一座圆梦桥、同心桥、自信桥、复兴桥。大桥建成通车,进一步坚定了我们对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,充分说明社会主义是干出来的,新时代也是干出来的!对港珠澳大桥这样的重大工程,既要高质量建设好,全力打造精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程,又要用好管好大桥,为粤港澳大湾区建设发挥重要作用。

作为全球最长跨海大桥——港珠澳大桥24日正式通车运营。当天,随着客运、货运通道的开放,货车和旅客在大桥上川流不息。港珠澳大桥跨越伶仃洋,东接香港特别行政区,西接广东省珠海市和澳门特别行政区,是在“一国两制”框架下、粤港澳三地首次合作建设的超大型跨海交通工程,2009年12月正式开工。

这座世界上最长的跨海大桥,被英国《卫报》评为“新世界七大奇迹”。其中,岛隧建设项目是这项工程难度最大的部分,两个各十万平米的人工岛和6.7公里长的海底隧道,被公认为“当今世界上最具挑战的工程”,是世界超级工程皇冠上的“明珠”。

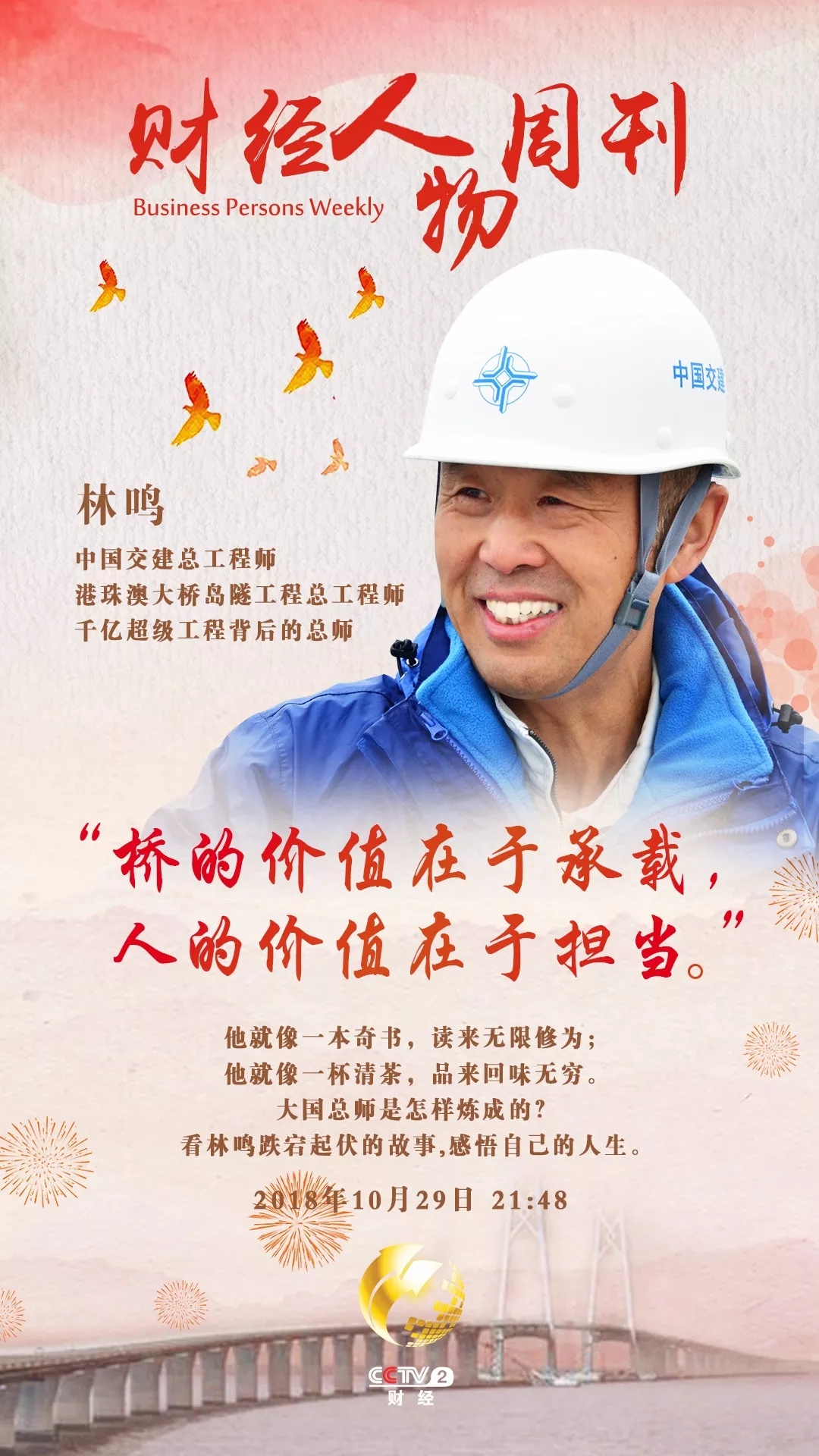

负责打造这颗“明珠”的是中国交通建设股份有限公司总工程师,港珠澳大桥岛隧工程项目总经理总工程师林鸣。

岛隧设计从零起步,创新探索世界首例

港珠澳大桥前期设计中,一个难点是近7公里的外海沉管隧道。这是我国第一次在外海环境下建沉管隧道,一切从零起步。

一直以来,外海沉管隧道施工核心技术掌握在为数不多的几家外国公司手里。2007年,林鸣带着团队全球考察。当时,世界上有两条超过三公里的沉管隧道,一个是欧洲的厄勒海峡隧道,另一个是韩国釜山的巨加跨海大桥。在韩国,林鸣向接待方提出,能不能到附近去看一看他们的隧道和装备。可是接待方看都不让看,隧道没去,安装船也不让靠前,林鸣一行人就远远的照了张照片回来了。

从釜山回来后,林鸣又找到当时世界上最好的、有外海沉管安装经验的一家荷兰公司寻求合作。但这家公司开了个天价:1.5亿欧元!当时约合15亿人民币。谈判过程异常艰难,最后一次谈判时,林鸣报价3亿人民币。荷兰人说了句:“我给你们唱首歌,唱首祈祷歌!”意思是,那就只能祝福你们了!

之后,林鸣又找了国际上其他知名的公司,都没有合作成功。有的嫌咨询费低,但更多的是考虑到技术难度太大,不敢接。港珠澳大桥是全世界瞩目的超级工程,是展示中国国家实力的超级舞台。在没有外力支持的情况下,林鸣和他的团队下定决心,依靠自己的智慧和力量建成大桥。

不被理解,没有经验,全世界的目光都投向中国南部海湾,中国桥梁、隧道工程师到底行不行?

港珠澳大桥由桥梁,人工岛,隧道三部分组成。其中,岛隧工程是大桥的控制性工程,需要建设两座面积各十万平方米的人工岛和一条6.7公里的海底沉管隧道,实现桥梁与隧道的转换,是大桥建设技术最复杂,建设难度最大的部分,极具挑战性。林鸣要解决的第一个难题就是外海筑岛,因为外海是软土地基,不适合做人工岛。

两个10万平方米的人工岛,如果按照传统抛石填海方法,需要开挖800万立方米的海底淤泥,其挖掘量相当于堆砌三座胡夫金字塔,在通航繁忙的伶仃岛航道附近水域安排大量船舶施工,必然造成“堵船”。另外,这里是中华白海豚的家园,一旦开挖,生存环境污染将不可避免。怎么办?人工岛筑不成,其他的一切都将付之东流。

林鸣“突发奇想”地提出“快速成岛法”:何不将一组巨型钢圆筒直接插入并固定在海床上,然后再填砂形成人工岛。方案很快讨论通过,而执行起来却并没有那么简单。

筑岛用的钢圆筒直径为22米,截面面积相当于一个篮球场;高度为50米,差不多是18层楼高;单体重约550吨,体量类似于一架A380空中客车。在这之前,世界上没有任何一位工程师,将120个如此庞然大物设计、制作出来,运输并固定到设计位置,每一个环节都是人类的第一次尝试。

2011年5月15日,第一个钢圆筒稳稳插入海底30多米深处。一个好的开端,让钢圆筒筑岛施工一路前行。2011年12月21日,最后一个钢圆筒完成。建设团队仅用了221天,就将120个巨型钢圆筒围成了两个海上“小长城”,使“当年开工、当年成岛”的愿景提前成为现实。被国外专家预计要两三年工期才能完成的人工岛难题,被林鸣的突发奇想,在短短七个月时间就完成了。

钢圆筒快速成岛,世界第一次,8万吨沉管工厂法预制,世界第一次,深水、深槽沉管隧道施工,世界第一次。第一次意味着每一步都要去探索,要去创新,还要具备承受压力的一份坚强和自信。

隧道设计推新概念,沉管鏖战六天五夜

2012年11月,在建设港珠澳大桥岛隧工程时,运用什么样的沉管结构才能满足工程需要?是林鸣团队遇到的最大难题。每一次攻坚都是从天马行空的头脑风暴和艰难曲折的讨论争辩开始。在教科书上,沉管隧道只有刚性、柔性两种结构体系,通常埋深只有2到3米。为了预留30万吨级航道,港珠澳大桥沉管隧道需要埋到海床下20多米。

那一年11月17号凌晨五点,林鸣在睡梦中脑海里突然闪出了一个概念,“半刚性”,他立刻给设计负责人刘晓东发了一条短信——尝试一下半刚性。他们提出的这个“半刚性”的概念,国际上一些权威的做沉管的单位觉得不能接受。林鸣委托清华大学、日本NEC等国内外多家最顶级的团队开展了背靠背的计算,都证明了“半刚性”,从结构上可以解决沉管深埋的难题。

经过两年的努力,林鸣和工程师们终于研发出一整套沉管生产、浮运、安装的方法。 2013年5月2日,港珠澳大桥沉管隧道第一节沉管出坞浮运,世界最大的海底沉管隧道施工开始了“首秀”。沉管不可能有两班人去替换,从5月2日上午沉管出坞开始,林鸣如同一根钉子,钉在施工现场,现场指挥、讨论编队、浮运、转向、系泊、沉放等每一细节,下达各种指令,没有合过一次眼。

12个小时不睡觉,没问题,24小时就觉得很累了,等到36个小时,你扛不住了,是不是?只要你一停下来,你的眼睛就闭上,不管你在哪个位置,坐着,还是站着,还是怎么样,甲板上还是操作仓里面,都会马上睡着,太困了,这个眼睛睁不开,都是靠什么?眼皮底下给你抹一层风油精,硬撑着。

5月6日上午10时,经过96个小时的鏖战,第一节沉管顺利安装就位,世界最大的沉管圆满完成了与西人工岛的“海底初吻”,创造了中国外海沉管隧道的先河。

我们都说,一个好的开始是成功的一半,而对于港珠澳大桥海底隧道来说,第一节沉管成功安装仅仅是万里长征走完了第一步。港珠澳大桥岛隧工程中总共需要安装海底沉管33节,第一节的成功并不意味着后面32节都可以简单复制。严苛的外海环境和地质条件,施工风险不可预知。在林鸣的心目中,每一次安装都是第一次,每一节沉管都是第一节。

滴水不漏进入尾声,精益求精完美收官

不以成败论英雄,从来都是安慰失败者的语句。在港珠澳大桥岛隧工程中,林鸣团队已经成功安装了全部的33节沉管,可是大桥依然没有贯通,只有将最终接头成功插入29号和30号沉管之间,大桥的主体工程才算是全部完成。如果失败,整个工程将前功尽弃,这是整个工程最重要也是风险最大的阶段。

随着接头的下放,难度呈几何级倍增。风速、洋流、大型安装设备,任何一项数据的变化都会对接头的沉放形成巨大的影响,显示屏上实时回传的测量数据,每一次变化都敲打着林鸣的内心。相对于六千吨的巨型构件来说,安装精度必须控制在15厘米之内,近乎苛刻的施工要求让林鸣和安装人员一刻也不敢松懈。

经过了十七个小时,晚上22点33分,最终接头与E29、E30沉管成功对接,海底隧道安装工作最艰难的部分顺利完成,这让安装团队松了一口气。大家都在享受难得的休息时间,而林鸣彻夜未眠,等待最终测量数据。

最终接头安装完了以后,从里边看是非常好的,但是也有个偏差,虽然不会出工程任何质量的问题,但对于这个结果,林鸣并不满意,他在仔细查看测量数据之后,一句话都没有说。

对于林鸣来说,前面都做的非常完美,尽管过程当中有很多的插曲,但整体来说这个沉管隧道是滴水不漏,而且越装到后面,误差越来越小,不能在最终接头上出现这么一个瑕疵。林鸣提出重新调整接头,但当时工况条件非常恶劣,稍微一闪失的话,会把专用的清淤船会撞断,有重大的风险。

战场上是胜负论英雄,干工程是成败论英雄,林鸣说做工程其实有时候就像打仗一样,这个过程要服务于工程最后的结果。

2017年5月4日晚上8点43分,经过40个小时的连续作业,最终接头经过重新调整,偏差达到毫米级,两侧沉管连接滴水不漏,为港珠澳大桥主体工程画上了一个完美的句号。

正式通车造福人民,领略世界工程奇迹

珠海,珠江三角洲中心城市之一,东与香港隔海相望,南与澳门相连,人口接近170万。之前,从珠海到香港,最便捷的方式是乘船,需要70分钟。港珠澳大桥开通后,将会把这个时间缩短到30分钟。

港珠澳大桥将连起世界最具活力经济区。快速通道的建成,将为大湾区内的香港、澳门与内地的交通联系开创新局面,为大湾区长远的经济发展、旅游、金融、贸易、商业和物流等各主要行业带来新机遇,对港、澳门、珠海三地经济社会一体化意义深远。

不站到港珠澳大桥的上空,不进入港珠澳大桥隧道里,不行驶在港珠澳大桥上,无法真正领悟这座世界最长的跨海大桥,它的伟大与雄奇。人们可以想见,一个终身与桥梁打交道的人,在退休前设计施工完成最后一个世界性难题,中国最伟大的桥梁工程,从世界之梦还原为现实,内心是怎样的一番波澜壮阔。

磨剑12年。2017年12月,林鸣率领团队完美的建成了两个人工岛和6.7公里长的海底隧道,超过了世界已建成的最长沉管隧道,形成专利400多项,推动我国外海沉管隧道建设达到了世界领先水平!